223

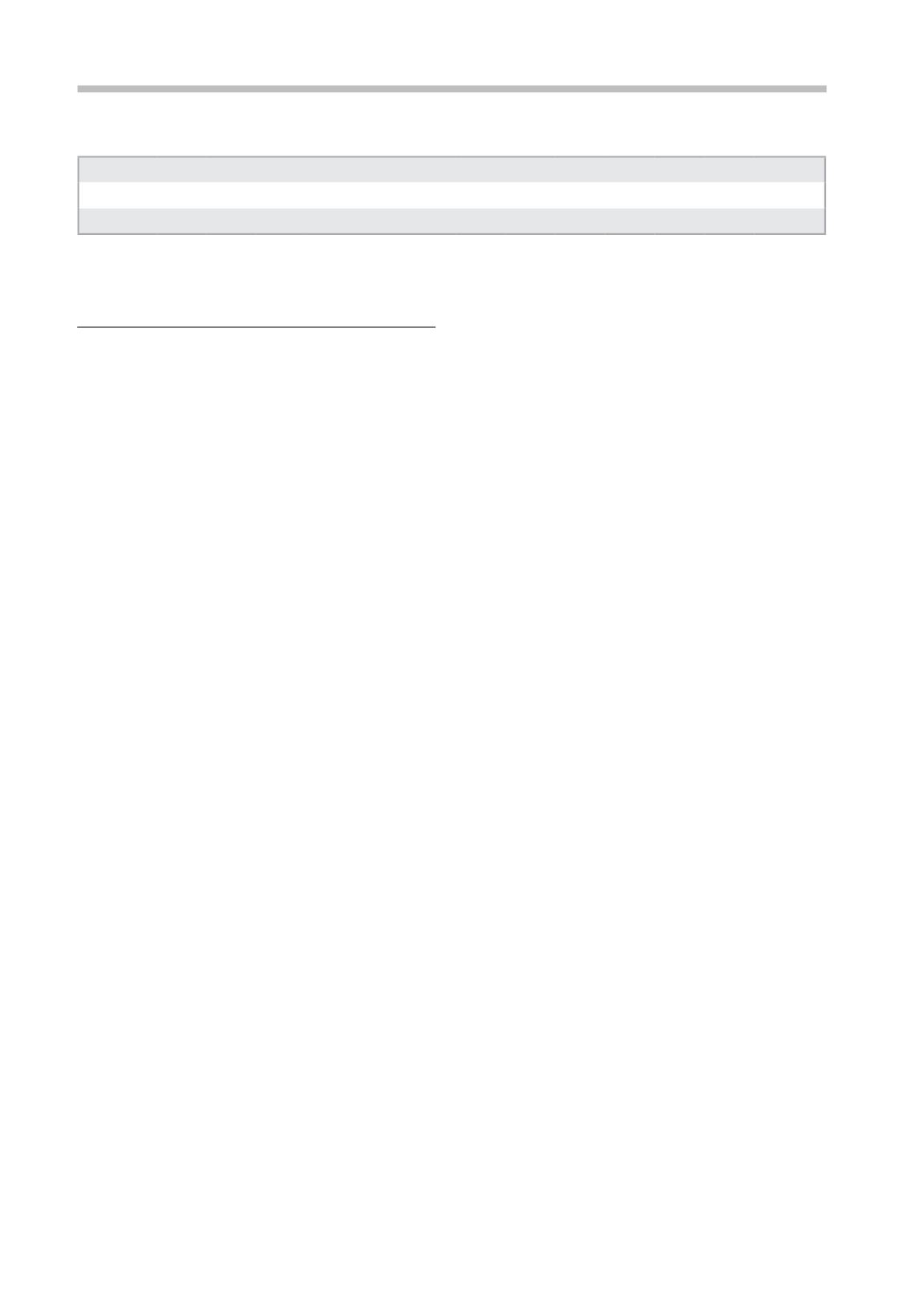

Tabla 7. Distribución estacional de los fallecimientos por enfermedades del aparato respiratorio.

Jerez de los Caballeros, durante el siglo XIX

Mes

E F M A My J Jul

Ago S O N D Total

Casos (n) 181 166 195 164 156 146 161 170 173 154 154 205 2.025

%

9,0 8,2 9,6 8,1 7,7 7,2 8,0 8,4 8,5 7,6 7,6 10,1 100,0

Fuente: APJC. Libros de Difuntos. 1800-1900.

Discusión

Aunque las expresiones recogidas en las

partidas de defunción, eran consignadas tras cer-

tificación facultativa, muchas de estas papeletas

eran entregadas por personas con muy escasa

formación. Igual sucede con la anotación de los

diagnósticos, es el sacristán, coadjutor, etc., los

que las realizan, firmando el cura, carentes de co-

nocimientos médicos, por lo cual la transcripción

puede dar lugar a errores.

El problema metodológico sobre cómo em-

prender el análisis de la mortalidad (el diagnós-

tico retrospectivo), a partir de las expresiones

diagnósticas que se recogen en las actas de

defunción de los libros de registro parroquiales

y civiles, es abordado a través del estudio se-

mántico documental, que presenta una serie de

dificultades que han tratado varios autores

12,13

.

Así, el decidir por unos u otros criterios de clasi-

ficación o nomenclatura de las causas de muerte,

debe posibilitarnos establecer comparaciones con

estudios anteriores.

Al igual que otros investigadores, en nuestro

estudio, se han encontrado dificultades y proble-

mas para recopilar datos fidedignos e interpretar-

los adecuadamente

14

. El Profesor Delfín García

Guerra, prologuista del libro La Salud Pública en

Zafra en el siglo XIX

,

afirma que: “Un acta de

defunción o una anotación de un Libro de Difun-

tos, solamente nos ratifica el hecho de la muerte

de un individuo, pero nunca constituye una evi-

dencia de las verdaderas causas del fallecimiento.

Pretender valorarlas como una especie de acta

notarial expedida por el médico, que nos da fe de

las verdaderas causas de mortalidad constituye un

error en el que el historiador ha caído con dema-

siada frecuencia”

15

.

Así pues, la cautela a la hora de estudiar los

resultados es fundamental, debido, entre otras

cuestiones, a los cambios en los criterios de cla-

sificación de las enfermedades, en la capacidad

de diagnóstico y formas de registro. Refiere Ber-

nabeu Mestre que las expresiones diagnósticas

eran resultado del “…sedimento terminológico

resultante de la difusión social de conocimientos

científico-médicos procedentes de distintas épo-

cas, sistemas y escuelas”

16

. Con frecuencia las

causas de mortalidad no son más que signos o

síntomas: tos, accidente, fiebre, dolor, etc.; otros

abren tanto las posibilidades diagnósticas que

resultan totalmente imprecisos: enfermedad del

pecho, dolor de costado o hinchazón del vientre

17

.

En cuanto a la tuberculosis pulmonar en Zafra

(población cercana a nuestra localidad), el primer

caso es diagnosticado en 1841, no volviendo a

aparecer hasta 1854. Peral Pacheco considera que

se trata de enmascaramientos de la enfermedad

dentro de otras patologías respiratorias

15

(p. 56),

ya que hay dificultades para el diagnóstico dife-

rencial entre la tuberculosis y otras enfermedades

respiratorias como bronquitis crónica, pleuritis y

bronconeumonías, y otras no respiratorias como

meningitis, peritonitis y enteritis

18

. Aun así, las

cifras las suponemos inexactas debido al infra-

diagnóstico de la enfermedad.

Aunque hubo avances científicos en el XIX,

a mediados de siglo “…el médico continuaba

como en plena Edad Media”

19

, el médico reco-

pila todos los síntomas que puede para prescribir

un tratamiento empírico que llevaba consigo el

Spiritus curantor

. En las zonas rurales la situa-

ción era más acentuada, e incluso a finales de la

centuria el diagnóstico era clínico, basado en la

experiencia de los profesionales, sin poder con-

firmarlo por la carencia de pruebas diagnósticas o

complementarias, por lo cual es lógico pensar que

se certificasen defunciones por distintas causas

(respiratorias, mal definidas, etc.), que realmente

eran atribuibles a la tuberculosis. Así mismo, an-

tiguamente no era extraño confundir los síntomas

de la hepatitis con patologías respiratorias como

la pleuresía o la pulmonía. El Dr. Tardieu afirma-

ba al respecto que: “Debe darse suma importancia

en el diagnóstico de la inflamación del hígado a

los fenómenos locales […]. De este modo será

difícil confundir la hepatitis con las inflamaciones

gastro-intestinales, la peritonitis circunscrita, la

pneumonia y la pleuritis”

20

.

Jerez de los Caballeros, al igual que otras

poblaciones españolas, fue transformando sus

hábitos y costumbres, emprendiendo medidas

mortalidad por enfermedades respiratoriAS en Jerez de los Caballeros, España en el siglo XIX

Rev Chil Enferm Respir 2015; 31: 217-224